포스코인터내셔널의 대표 사업으로는 흔히 LNG 자원개발이나 철강재 트레이딩이 먼저 떠오릅니다. 하지만 2020년대 들어 또 다른 영역에서 두각을 나타내고 있는 분야가 있습니다. 바로 식량 트레이딩입니다.

식량자원은 기후변화, 지정학적 갈등, 주요 수출국의 정책 변화 등 다양한 변수가 존재하고 그 영향력 또한 막강하기에 안정적인 식량 공급망 확보는 인류에게 에너지 못지않게 중요한 과제가 되었습니다.

포스코인터내셔널은 반세기가 넘는 상사맨 특유의 도전정신을 바탕으로 글로벌 공룡기업들이 선점하고 있는 식량분야에서도 점차 성과를 확대해 나가고 있습니다. 이번 편에서는 포봇에게 식량 트레이딩의 중요성과 포스코인터내셔널의 전략을 물어봤습니다.

식량 트레이딩은 단순 원재재를 거래하는 무역 재료를 넘어 인류의 생존과 직결된 필수 기반 산업입니다. 미국 아이오와에서 수확한 옥수수가 한국의 사료 공장으로 들어가고, 인도의 쌀이 아프리카 나이지리아로 수출되며, 인도네시아의 팜유가 전 세계 가공식품과 화학제품의 원료로 쓰이는 것처럼 지역, 전 세계적으로 매우 복잡하고 긴밀하게 공급망이 거미줄처럼 펼쳐져 있습니다. 만약 이 공급망이 단절된다면 수백만 톤 규모의 공백이 발생해 세계적인 식량 위기로 이어질 수 있습니다.

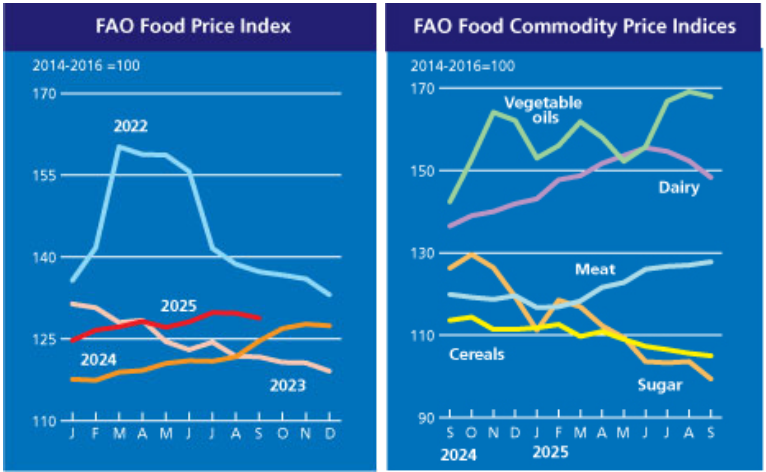

또한 식량은 매일 소비되는 필수재이자 동시에 국제시장에서 거래되는 전략 자산입니다. 유엔 식량농업기구(FAO)는 매월 곡물·유지류·육류·유제품·설탕 등 5개 품목군의 가격 변동을 조사·발표해 글로벌 경제 안정성을 가늠하는 지표로 삼고 있습니다. 결국 식량 트레이딩은 세계 각국의 안보와 경제, 더 나아가 인류 생존과 직결된 ‘보이지 않는 인프라’이자 21세기의 전략 산업입니다.

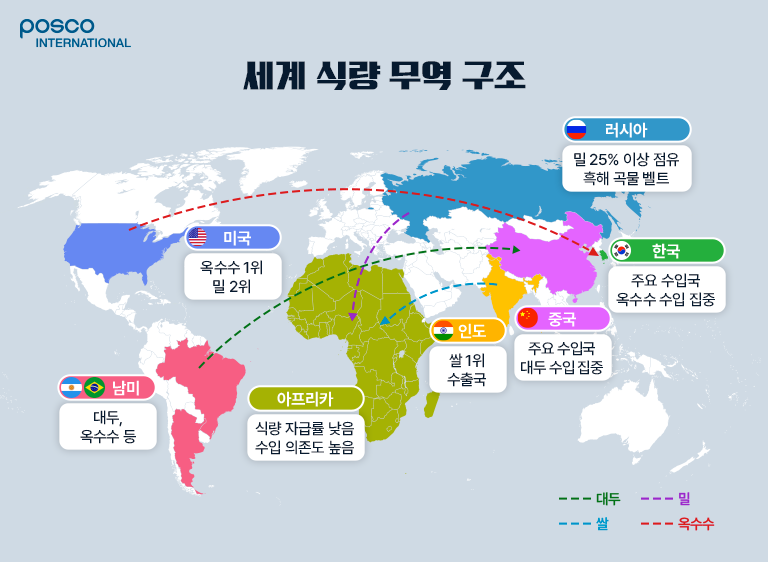

세계 식량 무역은 극도로 집중된 구조를 보입니다. 옥수수는 미국과 브라질이 전 세계 수출의 60% 이상을 차지하고, 밀은 러시아와 우크라이나가 흑해 연안을 중심으로 전체 수출의 30%를 담당합니다. 쌀은 인도가 세계 수출량의 40%를 담당하며 태국과 베트남이 뒤를 잇습니다. 인도가 2023년 백미 수출을 제한했을 때 국제 쌀 가격은 불과 한 달 만에 20% 이상 폭등했습니다. 대두는 브라질이 절반 이상을, 팜유는 인도네시아와 말레이시아가 전 세계 공급량의 80% 이상을 차지합니다.

한국경제인협회는 ‘신산업 제안 시리즈’ 자료를 통해 세계 식량 산업의 규모가 약 9,000조 원에 달한다고 분석했습니다. 이는 자동차 산업(3,800조 원)의 두 배, 반도체 산업(800조 원)의 10배에 달하는 규모로, 식량이 단순 소비재가 아니라 초대형 산업임을 의미합니다.

수입국은 기후적으로 해당 작물의 재배가 제한적이거나, 기업형 영농이 보급되지 않아 생산 기반이 취약하거나, 인구가 많아 생산량보다 소비량이 많은 나라들입니다. 중국은 최대 생산국이면서도 대두·옥수수 수입 세계 1위이고, 인도네시아와 필리핀도 곡물 자급이 어렵습니다. 나이지리아와 이집트 같은 아프리카 국가는 인구 증가로 매년 수백만 톤의 곡물을 수입합니다.

한국도 예외는 아닙니다. 한국농촌경제연구원(KREI)에 따르면 최근 3년(2021∼2023년) 평균 곡물 자급률은 19.5%로, 밀·옥수수는 사실상 0%, 콩도 한 자릿수에 불과합니다. 매년 1,500만 톤 이상을 해외에서 들여오며, 주요 곡물의 90% 이상을 수입에 의존하는 구조입니다. 이코노미스트인텔리전스유닛(EIU)이 각국의 식량 공급 능력과 식품 안전 등을 종합 평가해 발표하는 세계식량안보지수(GFSI) 순위에서도 한국은 일본, 중국보다 뒤처집니다. 2012∼2022년 일본은 10위권을 유지했고, 중국은 49위에서 25위로 급상승했지만 한국은 37~44위권에 머물렀습니다.

경제협력개발기구(OECD)와 유엔식량농업기구(FAO)가 공동으로 발표한 ‘2025-2034년 OECD-FAO 농업 전망(OECD-FAO Agricultural Outlook 2025-2034)’에 따르면 2023년 세계 식량·농업 무역 가치는 약 1조 9천억 달러(한화 약 2,565조 원)에 달해 이미 에너지 못지않은 거대 시장으로 자리잡았습니다. 전 세계 인구의 절반 이상이 매일 먹는 식량을 국제 무역에 의존하고 있다는 사실은 이 산업이 갖는 중대성을 잘 보여줍니다.

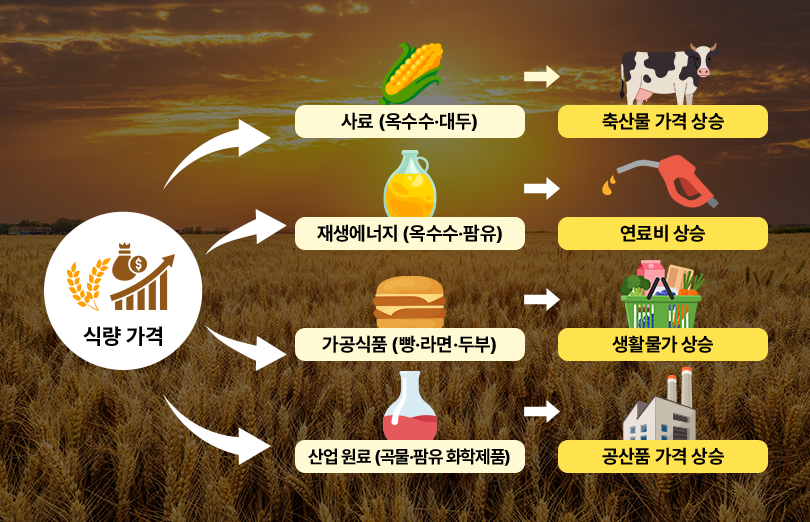

식량은 인류가 매일 소비하는 주식이자 경제 전반을 떠받치는 핵심 자원입니다. 축산업은 옥수수와 대두로 만든 사료에 의존하고, 바이오에탄올·바이오디젤 같은 재생에너지 연료는 옥수수와 팜유에서 나옵니다. 빵·라면·두부 같은 가공식품부터 화학제품 원료까지 모두 곡물에 기반합니다. 따라서 식량 가격 불안은 밥상 물가뿐 아니라 고기값, 연료비, 공산품 가격까지 연쇄적으로 끌어올립니다.

문제는 공급이 특정 국가에 편중돼 있다는 점입니다. 2022년 러시아-우크라이나 전쟁 직후 밀 수출이 막히자 불과 두 달 만에 국제 밀 가격이 60% 이상 폭등했습니다. 최근에는 미국과 중국 간 대두 갈등이 같은 위험을 드러냈습니다. 대두는 중국의 돼지고기 산업과 식용유, 미국의 최대 농산물 수출품이라는 점에서 양국 모두에 전략적 자원입니다. 그러나 트럼프 2기 들어 무역·관세 갈등이 재점화되자 중국은 대두를 포함한 미국산 농산물에 34%의 보복 관세를 부과하며 사실상 수입을 전면 중단했고, 이는 가격 급등락과 미국 농가 피해로 이어졌습니다.

이처럼 식량은 언제든 지정학적 갈등 속에서 ‘경제적 무기’로 활용될 수 있습니다. 각국이 식량 트레이딩을 단순 시장 논리보다 국가 안보 차원에서 다루는 이유입니다.

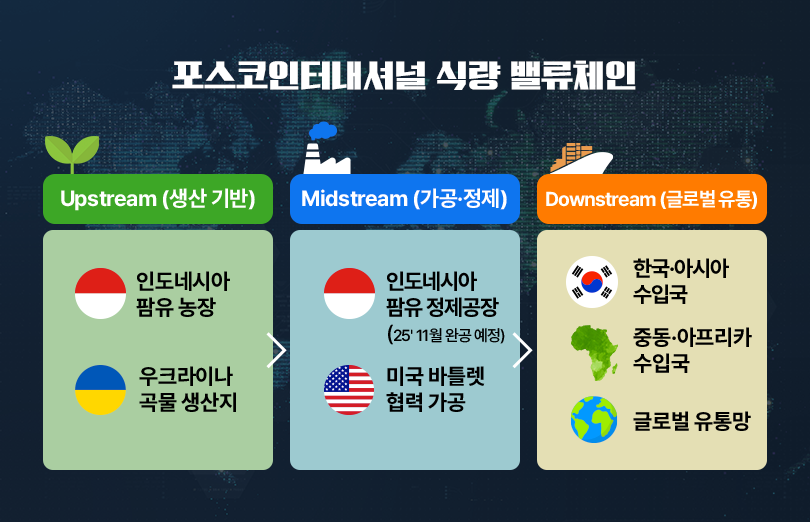

포스코인터내셔널은 2015년부터 식량 사업에 본격 진출해 현재 연간 550만 톤 이상을 취급하고 있습니다. 우크라이나 남부 미콜라이우 지역에는 연간 250만 톤 규모의 곡물 수출 터미널을 보유해 유럽과 중동으로 향하는 물류 거점을 확보했습니다. 미국에서는 곡물 기업 바틀렛과 협력해 2027년까지 연간 400만 톤 거래를 추진하며, 북미·남미를 잇는 글로벌 네트워크를 강화하고 있습니다. 인도네시아 칼리만탄섬에는 2025년 11월 완공 예정인 연간 50만 톤 규모 팜유 정제공장을 건설 중으로, 생산–착유–정제를 연결하는 완전한 밸류체인을 완성할 계획입니다.

특히 인도네시아 팜농장은 2024년 연간 매출 2,265억 원, 영업이익 831억 원을 기록했으며, 올해 상반기에만 매출 1,673억 원, 영업이익 704억 원을 달성하며 비약적으로 성장했습니다. 이는 팜유 가격 강세와 생산성 개선에 따른 결과로, 식량 사업이 단순 안보적 의미를 넘어 실질적인 수익성과 성장성을 갖춘 신성장 축임을 보여줍니다.

포스코인터내셔널의 식량 전략은 단순 무역을 넘어 생산–가공–물류–판매를 아우르는 ‘농장형–가공형–유통형’ 밸류체인 모델로 확장되고 있습니다. 재배에서 유통까지 연결하여 공급망 안정성과 부가가치를 동시에 높이고 있습니다.

세계 식량 시장은 100년 넘게 아처대니얼스미들랜드(ADM), 벙기(Bunge), 카길(Cargill), 루이스드레퓌스컴퍼니(LDC) 등 이른바 ‘ABCD’라 불리는 글로벌 메이저 기업들이 장악해왔습니다. 이들의 시장 점유율은 약 80%에 달하며, 압도적인 경제 규모로 글로벌 식량 공급망을 좌우하고 있습니다. 실제로 카길은 2024 회계연도 매출이 약 1,600억 달러(약 216조 원)에 달했고, ADM은 2023 회계연도에 약 939억 달러(약 127조 원)를 기록했습니다. 벙기는 2024 회계연도 매출이 약 531억 달러(약 72조 원), LDC는 2023 회계연도 매출이 약 506억 달러(약 68조 원)를 올리며 각자의 입지를 굳혔습니다. 네 기업의 매출을 합산하면 약 3,600억 달러(약 480조 원)에 달하며, 이는 중견 국가의 국내총생산(GDP)에 버금가는 규모입니다.

포스코인터내셔널은 이 거대 기업들에 맞서 ‘골리앗에 도전하는 다윗’과 같은 도전정신을 바탕으로 글로벌 시장에 도전하고 있습니다. 특히 곡물과 팜유를 아우르는 통합 밸류체인은 포스코인터내셔널의 새로운 성장 엔진이자 글로벌 경쟁력을 높이는 전략적 자산입니다. 나아가 국가 식량안보를 뒷받침하며 글로벌 식량시장 안정에도 기여할 수 있는 대한민국을 대표하는 식량기업으로 도약하는 것을 목표로 하고 있습니다.

포스코인터내셔널은 에너지 사업, 원자재 트레이딩, 모빌리티 부품사업 등과 더불어 식량 트레이딩 사업에서도 가시적인 성과를 내고 있습니다. 우크라이나의 터미널 자산과 인도네시아의 팜 밸류체인, 미국 메이저 기업들과의 협업 등의 유무형 자산을 하나로 연결하며 통합 밸류체인을 구축해 나가고 있습니다. 향후 식량산업은 포스코인터내셔널을 대표하는 성장 축으로 자리매김할 것입니다.

👉 더 많은 ‘포봇에게 포스코인터내셔널을 묻다’ 콘텐츠 보기

• [포봇에게 포스코인터내셔널을 묻다 – 알래스카 LNG 프로젝트 편] 혹한의 1,300km 에너지 대장정, 북미 에너지 공급망 확장의 기회

• [포봇에게 포스코인터내셔널을 묻다 – 팜사업 下편] 350만 그루의 약속, PT.BIA가 만든 지속가능한 미래

• [포봇에게 포스코인터내셔널을 묻다 – 팜사업 上편] 보이지 않는 힘, 팜유는 어떻게 우리의 일상을 채울까?

• [포봇에게 포스코인터내셔널을 묻다 – 호주 세넥스에너지와 육상 가스전 편] 포스코인터내셔널 에너지 업스트림의 새로운 축

• [포봇에게 포스코인터내셔널을 묻다 – 구동모터코아 편] 전기차 성능을 좌우하는 부품? 포스코인터내셔널 ‘구동모터코아’의 모든 것

• [포봇에게 포스코인터내셔널을 묻다 – LNG 연계사업 편] 지금 LNG에 주목해야 하는 이유는?

![[포인터’s Pick] 글로벌 인사이트 – 하이브리드 호황 속 구동모터코아가 주목받는 이유](https://newsmagazine.poscointl.com/wp-content/uploads/2025/09/포스코인터내셔널_구동모터코아_글로벌-인사이트-썸네일.png)

![[포인터’s Pick] 글로벌 인사이트 – 세계가 경주에 모이다, APEC 2025와 공급망의 새로운 질서](https://newsmagazine.poscointl.com/wp-content/uploads/2025/11/포스코인터내셔널_글로벌-인사이트_APEC-썸네일-2.png)